Progressive Rock ist eine musikalische Nische, in der sich Gentle Giant nie wirklich wohlfühlten. Ausufernde Song-Suiten wie ›Close To The Edge‹ (Yes) oder ›Brain Salad Surgery‹ (ELP) sucht man bei der Band um die drei Shulman-Brüder vergebens, lieber widmete sich das Sextett aus Portsmouth einer detailgetreuen Verzahnung von Rock, Folk, Jazz, klassischen und kammermusikalischen Elementen. Stets liedorientiert und immer kunstvoll arrangiert und angereichert mit wirren Taktwechseln, komplizierten Akkordfolgen und polyphonen Gesangsharmonien. Das unkonventionelle Ensemble geht von Beginn an auf Konfrontation mit dem musikalischen Zeitgeist, erinnert sich Frontmann Derek Shulman.

»Wir hassten die hitorientierte Pop-Kultur, aber hatten auch keine Lust auf instrumentale Exkurse und lange Solo-Einlagen, also haben wir uns ganz auf die Lieder konzentriert und jedes einzelne als eigenes kleines Kunstwerk gestaltet.«

Ihre Geschichte beginnt als Pop-Band wider Willen. Derek (Gesang), Ray (Gitarre, Violine) und Phil Shulman (Saxofon, Trompete) gründen 1966 die Band Simon Dupree And The Big Sound, die sie nach der erfolgreichen Single ›Kites‹ und ihrem einzigen Album Without Reservations entschlossen beerdigen, weil sie so gar nicht ihrer Vorstellung von künstlerischer Verwirklichung entspricht. »Es war frustrierend, ein Publikum zu bespaßen, das nur zweiminütige Pop-Songs hören wollte und auf alles andere komplett desinteressiert reagierte. Wir lösten die Band kurzerhand auf, um von nun an alle kommerziellen Erwartungen zu ignorieren.«

Wie bitterernst es ihnen damit ist, erfährt ihr Tastenmann, der den Brüdern frohgemut die selbstverfassten Songs ›Pigeon Skyline‹ und ›Your Song‹ präsentiert, die rigoros als zu Pop-lastig abgelehnt werden. Reginald Dwight nimmt es locker, ändert seinen Namen in Elton John und startet seinerseits eine erfolgreiche Solo-Karriere. Ersatz ist in Kerry Minnear umgehend gefunden. Der klassisch geschulte Organist beherrscht eine Vielzahl von Instrumenten und wird schnell zur tragenden Säule ihres einzigartigen Sounds. Zur ersten Probe bringt er den Bluesrock-Gitarristen Gary Green mit, einen Freund aus der gemeinsamen Zeit bei der Royal Academy of Music.

Ihr selbstbetiteltes erstes Album entsteht im August 1970 mit Edel-Produzent Tony Visconti in den Londoner Trident-Studios. Dessen genreübergreifende Jazz-Fusion-Qualitäten betont vor allem der atemberaubende Einstieg ›Giant‹. Der ungehobelte Rocker ›Alucard‹ oder ›Why Not?‹ sind firm im Blues verwurzelt und paaren den Folk-Charme der frühen Jethro Tull mit den avantgardistischen Zügen von King Crimson. Umso überraschender, als die Beteiligten zu dem Zeitpunkt alles andere als professionelle Musiker waren. »Bisher hatten wir Singles unter der fachkundigen Anleitung eines Produzenten aufgenommen und sind wieder nach Hause gegangen«, lacht Shulman. »Eine Langspielplatte war eine ganz andere Sache. Es dauerte eine ganze Weile, Bass und Schlagzeug akkurat aufzunehmen, aber mit Gesang, Gitarre oder Keyboard konnte man viel freier experimentieren und am Ende sogar noch andere Instrumente oder Harmonien hinzufügen. Und das war der Punkt, der uns wirklich interessierte. Tony eröffnete uns die Möglichkeiten, die ein Studio bietet, und wir haben alles bereitwillig aufgesogen. Er hat unserem Sound Tiefe und Qualität verliehen.«

Die Enttäuschung über die nicht gerade berauschenden Verkaufszahlen ist dann umso größer. Gentle Giant taucht in den offiziellen Hitparaden nicht einmal am Rande auf; die Truppe flüchtet sich auf Acquiring The Taste in blanken Zynismus und bekennt trotzig, ihren »künstlerischen Anspruch niemals zu opfern, auch auf die Gefahr hin, sehr unpopulär zu bleiben«. Ein Anspruch, den sie auf dem 1971 erschienenen Zweitwerk konsequent umsetzen. „Das kleinste Kammerorchester der Welt“ verzahnt komplexe Chor-Passagen, musikalische Gegensätze und schlaue rhythmische Brüche eleganter und setzt überdies Instrumente wie Glockenspiel, Flöten oder Vibraphon ein.

»Die schlechten Verkäufe haben uns eher beflügelt, jede Komposition einmalig und abenteuerlich zu gestalten. ›Pantagruel’s Nativity‹ ist für mich die Definition des Gentle Giant-Sounds. Die Verwendung des sehr kompliziert zu bedienenden Moog-Synthesizers hat dem Stück eine fast orchestrale Fülle verliehen, gleichzeitig kommen Bläser und Flötenklänge, kontrapunktierte Gesänge, gezupfte akustische und lautstark verzerrte elektrische Gitarren zum Einsatz. Den Song im Studio aufzunehmen, war eine Herausforderung, live haben wir ihn gar nicht erst gespielt.«

Mit Schlagzeuger Malcolm Mortimore entsteht das dritte Album Three Friends, ein ambitioniertes Konzept-Werk über drei Schulfreunde, deren Leben als Erwachsene weit auseinanderdriften. Hier findet die Equipe Gefallen an einem trockeneren Klangbild und längeren Soli und verzahnt das Zusammenspiel der einzelnen Instrumente auf sensationell virtuose Weise. Three Friends sei ein unbeschwertes, vielschichtiges Album und habe heute noch einen besonderen Platz in seinem Herzen, bekundet Shulman, der sich gezwungen sieht, den schwer mit dem Motorrad verunglückten Mortimore kurz vor ihrer anstehenden Tour mit Black Sabbath durch John Weathers zu ersetzen. Und das bleibt nicht ohne Folgen.

VINYL-Prämien: ► https://www.rocks-magazin.de/rocks-abo-aktion-mit-vinyl-praemien

Das aktuelle Heft: ► https://shop.rocks-magazin.de/detail/index/sArticle/376/sCategory/11

CDs im Shop! ► https://shop.rocks-magazin.de/bild-ton/cds/

»John war ein Rock’n’Roll-Drummer alter Schule, sein Spiel war viel geradliniger als das von Malcolm. Anfangs schien er nicht wirklich der passende Mann zu sein, aber sein energiereiches Spiel befeuerte unsere Konzerte regelrecht. Und mit einem Schlag dämmerte es uns: Je orchestraler und komplexer unsere Musik würde, desto dringender benötigten wir einen einfacheren Taktgeber als Gegenpol, der aber auch komplexe Rhythmusgeflechte beherrschen sollte. Wir merkten schnell, dass John definitiv der Richtige für unser nächstes Album sein würde, aber Malcolm zu feuern, war die schwerste Entscheidung, die wir je treffen mussten.«

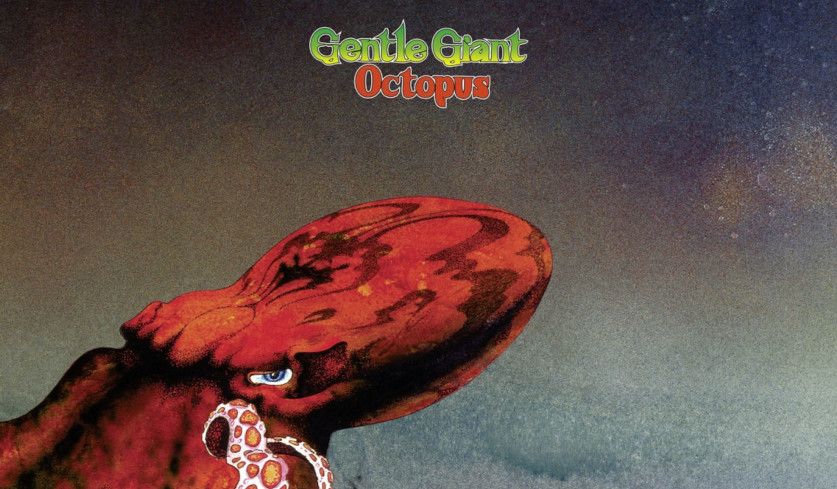

1972 setzen Gentle Giant dem ausufernden Pomp der Progressive-Rock-Szene ein relativ ballastarmes, rockiges viertes Alben entgegen, das nicht auf musikalische Spitzfindigkeiten und virtuose Zwischenspiele verzichtet. Die Idee eines achtteiligen — daher der Titel Octopus — Konzept-Albums, mit jeweils einem Song über jedes Bandmitglied, über die Gruppe selbst und über die Roadies, wird jedoch schnell verworfen, die Aussicht, ihre Persönlichkeiten unter ein Mikroskop gezerrt zu sehen, schreckt die Musiker am Ende ab. Geblieben ist — am wenigsten verfänglich — ›The Boys In The Band‹ und ›Dog’s Life‹, der Lobgesang auf die unermüdliche Road Crew und ein augenzwinkernder Hinweis für jene, die Gentle Giant gerne Humorlosigkeit unterstellten. Ansonsten geht es intellektueller zu. Für ›The Advent Of Panurge‹ steht Gargantua And Pantagruel des französischen Mittelalter-Schriftstellers François Rabelais Pate, ›Knots‹ basiert auf den Erkenntnissen des schottischen Psychiaters R.D. Laing bezüglich komplizierter zwischenmenschlicher Beziehungen und ›A Cry For Everyone‹ ist inspiriert vom algerisch-französischen Philosophen Albert Camus und dessen fatalistischer Betrachtung des menschlichen Lebens in Werken wie ›Die Pest‹ oder ›Der Fremde‹. Bizarrer Stoff für eine Rockband.

Auch musikalisch gilt Octopus als ihr definitives Magnum Opus. Um ihre Lieder Gestalt annehmen zu lassen, hat die Truppe ein gut funktionierendes System entwickelt. »Kerry und Ray haben sich meist für mehrere Wochen abgeschottet und kamen dann mit rudimentären Melodien, Riffs und Gesangslinien wieder. Die wurden vom Rest der Band meist schnell aufgegriffen und komplettiert. So schnell, dass die musikalische Seite oft schon im Kasten war, während Phil und ich noch an den Lyrics bastelten. Wir haben oft ziemlich geschwitzt, um die Deadline einhalten zu können.«

Zeit sei ein knappes Gut in jenen Tagen gewesen, vor allem im Studio. Das war teuer, und die Plattenfirmen erhöhten den Druck, besonders bei einer Band, die keinen übermäßig großen kommerziellen Erfolg zu versprechen schien. »Mehr als zwei Wochen hat man uns kaum zugestanden, also mussten wir schon sehr gut vorbereitet sein. Zwei Drittel jedes Liedes waren fertig, ehe wir ins Studio gingen, der Rest war reserviert für spontane Einfälle. Oft hielt man uns ja für besonders schlau, weil wir ein bluesiges Solo von Gary über eine Folk-Melodie legten oder ein Xylophon mit einem Heavy-Rock-Riff kombinierten, aber eigentlich dachten wir uns gar nichts dabei, das war alles rein intuitiv. Aber es trug zu einem unverwechselbaren Sound bei.«

Und Octopus ist vor allem das: unverwechselbar. ›Knots‹ gerät mit seinen irrwitzigen Kanon-Gesängen, schweren Gitarren-Riffs und kauzigen Saxofon- und Piano-Kakophonien sicher zu einem der eigenartigsten Lieder in ihrem an schrägen Ideen nicht eben armen Fundus. Ansonsten harmonieren Streicher, Bläser und fragile Chöre prächtig mit den harten Gitarren und klassisch angehauchten Orgel-Passagen. Mit dem barocken Tanzlied ›Raconteur Troubadour‹, dem Mittelalter-Epos ›The Advent Of Panurge‹, der zarten Ballade ›Think Of Me With Kindness‹ oder dem drückenden ›A Cry For Everyone‹ lässt der sanfte Riese die Konkurrenz in Sachen Einfallsreichtum im Regen stehen. Auch der von Cover-Koryphäe Roger Dean entworfene grimmig dreinschauende Riesen-Oktopus auf der Hülle wird in der amerikanischen Version durch den weniger spektakulären „Glas-Kraken“-Entwurf ersetzt.

Im Anschluss an eine Italien-Tour verkündet der musikalische Regisseur Phil Shulman alsdann überraschend seinen Ausstieg. »Wir waren entweder auf Tour oder im Studio, da war an ein Leben außerhalb der Band kaum zu denken. Phil wollte einfach mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, und wir wiederum waren fest entschlossen, zu fünft weiterzumachen. Phil wäre sowieso nicht zu ersetzen gewesen.« Ohne den ältesten der drei Shulman-Brüder verläuft die Phase der Neuorientierung mit In A Glass House (1973) bemerkenswert reibungslos. Mit The Power And The Glory (1974) und Free Hand (1975) laufen Gentle Giant ein letztes Mal zur Hochform auf.

Mehr in ►ROCKS Nr. 106 (03/2025).